مدونه فهد عبد الكريمم مقبل الخمسان الشمري

علم العلماء

معلومات عن المدونه

العالم الخورزمي

اعضم عالم مسلم .

وله اكتشفات كثيره

ملومات الخورزمي

سيرته

أبو عبد الله محمد بن موسى الخوارزمي [2] عالم رياضيات وفلك عربي مسلم [3][4][5] [6]يكنى باسم الخوارزمي وأبو جعفر قيل أنه ولد حوالي 164هـ 781م (وهو غير مؤكد) وقيل أنه توفي بعد 232 هـ أي (بعد 847م). يعتبر من أوائل علماء الرياضيات المسلمين حيث ساهمت أعماله بدور كبير في تقدم الرياضيات في عصره.[7] اتصل بالخليفة العباسي المأمون وعمل في بيت الحكمة في بغداد وكسب ثقة الخليفة إذ ولاه المأمون بيت الحكمة كما عهد إليه برسم خارطة للأرض عمل فيها أكثر من 70 جغرافيا، وقبل وفاته في 850 م/232 هـ كان الخوارزمي قد ترك العديد من المؤلفات في علوم الفلك والجغرافيا ومن أهمها كتاب الجبر والمقابلة الذي يعد أهم كتبه وقد ترجم الكتاب إلى اللغة اللاتينية في سنة 1135م وقد دخلت على إثر ذلك كلمات مثل الجبر Algebra والصفر Zero إلى اللغات اللاتينية.

29/12/2015انجازات الرياضيات

كما أن انجازات الخوارزمي لم تنحصر في الرياضيات فقط، بل كان له الفضل في تطور علوم الجغرافيا، وعلوم الفلك، سواء من أبحاثه الخاصة أو من المعلومات التي قام بجمعها وترجمتها من اللغات المختلفة، كاللاتينية والهندية وغيرها . إنجازات الخوارزمي أولا إنجازاته في الرياضيات 1- أسس علم الجبر قام الخوارزمي بتأسيس علم الجبر باعتباره علم مستقل عن الحساب، وما زال هذا العلم معروفا باسمه العربي حتى الآن في كل دول أوروبا . 2- عرف العالم على الأرقام الهندية حيث كان الخوارزمي على دراية بالعلوم الهندية واليونانية، فقام بتوضيح الأرقام الهندية، والتي يستعملها العرب الآن كأرقام عربية، لكنها في الأصل ذات أصول هندية . 3- اكتشف قواعد الرياضيات وعمل على تطويرها قام الخوارزمي بالكشف عن بعض قواعد الرياضيات، وقام بتعديلها وتطويرها، مثل قاعدة الخطأين، وقاعدة المعادلة من الدرجة الثانية . 4- وضع جداول عن المثلثات حيث نشر الخوارزمي أول الجداول العربية عن المثلثات للجيوب والظلال، والتي ترجمت في القرن الثاني عشر إلى اللاتينية . 5- وضع مصطلح الخوارزمية حيث ابتكر الخوارزمي مفهوم الخوارزمية في الرياضيات والحاسوب، والتي كان لها آثارا كبيرة على تطور الحاسوب، لذا لقب الخوارزمي بأبو علم الحاسوب . 6- أدخل العدد ( صفر ) إلى قائمة الأعداد حيث أنه قبل الخوارزمي كانت الأعداد لا تحتوي على العدد صفر، والذي كان نقصانه يشكل أزمة كبيرة، لذا قد أدخه الخوارزمي على الأعداد، وأصبح له أدوار هامة، كدوره في تحديد خانات العشرات والمئات والألوف . 7- اخترع الأرقام العربية اخترع الخوارزمي الأرقان العربية التي يستخدمها الغرب تحت مسمى الأعداد بالإنجليزية، وكانت فكرته في اختراع الأعداد هي على أساس الزوايا فالرقم 1 له زاوية واحدة، والرقم 2 له زاويتان، والرقم 3 له ثلاث زوايا وهكذا.

01/12/2015انجازاته في علم الفلك

انجازاته في علم الفلك 1- قدم بحوث جديدة في المثلثات . 2- اخترع أول أداة ربعية في بغداد في القرن التاسع عشر . 3- اخترع أداة الربع المجيب، وهي أداة استخدمت في الحسابات الفلكية . 4- اخترع الربع الحراري، وكان أول من اخترعه لتحديد دائرة العرض 5- طور من الربعيات فساعد على معرفة الأوقات، ومواعيد الصلاة من خلال مشاهدة الشمس والنجوم . 6- وضع جداول فلكية، لحركة الشمس والقمر وخمسة من الكواكب، والتي ساعدت الكثير من بعده من واضعي الجداول، واستعانوا بها واعتمدوا عليها . ث

10/02/2016انجازاته في علم الجغرافيه

نجازاته في علم الجغرافيا 1- قام بتصحيح أبحاث بطليموس العالم الإغريقي الشهير . 2- أشرف على عمل 70 جغرافيا لوضع أول خريطة للعالم . 3- ترجمت جميع أبحاثه في هذا المجال للاتينية فساعدت على تقدم العلم عند الغرب . 4- كتب عدد من الأبحاث حول الساعة والاسطرلاب والساعة الشمسية . 5- وصف الأرض والتضاريس، وله مخطوطات كثيرة في باريس واسطنبول وبرلين والقاهرة .

28/02/2019مؤلفاته

الثا مؤلفاته أ- الكتب 1- كتاب صورة الأرض وجغرافيتها. 2- كتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة . 3- كتاب العمل بالاسطرلاب . 4- كتاب صنع الاسطرلاب . 5- كتاب المعرفة ( الذي يبحث في النجوم ) . 6- كتاب الوصايا . 7- كتاب الزيج الأول . 8- كتاب الزيج الثاني . 9- كتاب الرخامة ( الذي ساعد على تحديد الوقت بواسطة الشمس ) . 10- كتاب رسم الربع المعمور . 11- كتاب الجمع والتفريق . 12- كتاب هيئة الأرض . 13- كتاب المزولات . 14- كتاب المعاملات ( والذي يحتوي على كافة المعاملات بين الناس من بيع وشراء وسهل هذا الكتاب التعامل بصورة كبيرة ) .

14/03/2016عباس بن فرناس

العالم ابن سينا

العالم ابن خلدون

العالم ابن الهيثم

العالم أبو الريحان البيروني

ولد في ضاحية من ضواحي خوارزم في أوزبكستان [8][9][10][11][12] في الثاني من ذي الحجة لسنة 362هـ الموافق لسبتمبر 973م. عاش 40 عاما في الهند .. توفي عام 440 هجريه.

اللغات التي نشأ على التحدث بها[عدل]

بسبب وجوده في خوارزم ولأن مكانه تحيط به العديد من القوميات والأعراق فقد أتقن أبو الريحان البيروني عددًا من اللغات غير العربية كالفارسية والسنسكريتية والسريانية واليونانية[13].

نشأته[عدل]

رحل إلى جرجان وهو في الخامسة و العشرين وكان ذلك في عام 388 هـ/ 999 م [بحاجة لمصدر] حيث التحق ببلاط السلطان أبو الحسن قابوس وشمجير شمس المعالي ونشر هناك أولى كتبه وهو ( الآثار الباقية ، عن القرون الخالية ) وحين عاد إلى موطنه الحق بحاشية الأمير ابي العباس مأمون بن مأمون خوارزمشاه الذي عهد إليه ببعض المهام السياسية نظرا لطلاقة لسانه وعند سقوط الإمارة بيد محمود بن سبكتكين حاكم غزنة عام 407 هـ الحقه مع طائفة من العلماء إلى بلاطه ونشر ثاني مؤلفته الكبرى ( تحقيق ما للهند من مقولة ، مقبولةٍ في العقل أو مرذولة ) كما كتب مؤلفين آخرين كبيرين هما ( القانون المسعودي ) ، ( التفهيم لأوائل صناعة التنجيم ) توفي سنة 440 هـ، 1048م) وأطلق عليه المستشرقون تسميةبطليموس العرب.

علوم البَيْرُوني[عدل]

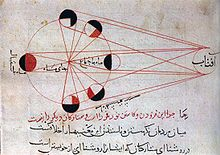

رسم إيضاحي في كتاب “التفهيم” للبيروني باللغة الفارسية يبين أطوار القمر.

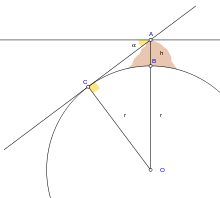

رسم إيضاحي في كتاب “التفهيم” للبيروني باللغة الفارسية يبين أطوار القمر. حساب أبو الريحان البيروني لمحيط الأرض

حساب أبو الريحان البيروني لمحيط الأرضكان عالم رياضيات وفيزياء وكان له أيضا اهتمامات في مجال الصيدلةوالكتابة الموسوعية والفلك والتاريخ. سميت فوهة بركانية على سطحالقمر باسمه إلى جانب 300 اسم لامعا تم اختياره لتسمية الفوهات البركانية على القمر ومنهم الخوارزمي وأرسطو وابن سينا [14]. ولد فيخوارزم التابعة حاليا لأوزبكستان والتي كانت في عهده تابعة لسلالةالسامانيين في بلاد فارس درس الرياضيات على يد العالم منصور بن عراق (970 - 1036) وعاصر ابن سينا (980 - 1037) وابن مسكوويه (932 - 1030) الفيلسوفين من مدينة الري الواقعة فيمحافظة طهران. تعلم اللغة اليونانية والسنسكريتية خلال رحلاته وكتب باللغة العربية والفارسية. البيروني بلغة خوارزم تعني الغريب أو الآتي من خارج البلدة، كتب البيروني العديد من المؤلفات في مسائل علمية وتاريخية وفلكية وله مساهمات في حساب المثلثات والدائرة وخطوط الطول والعرض، ودوران الأرض والفرق بين سرعة الضوء وسرعةالصوت،هذا بالإضافة إلى ما كتبه في تاريخ الهند [15].اشتهر أيضا بكتاباته عن الصيدلة والأدوية كتب في أواخر حياته كتاباً أسماه "الصيدلة في الطب" وكان الكتاب عن ماهيات الأدوية ومعرفة أسمائها.

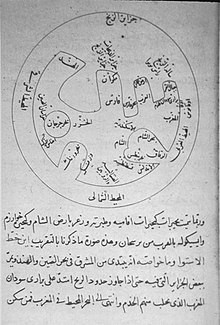

خارطة البيروني

خارطة البيرونيفي الأدب[عدل]

رغم اهتمامه بالعلوم التطبيقية، إلا أنه أسهم في الأدب أيضًا؛ فكتب شرح ديوان أبي تمام، ومختار الأشعار والآثار. كما كان صاحب مؤلَّفات عديدة في الفلسفة، مثل: كتاب المقالات والآراء والديانات، ومفتاح علم الهند، وجوامع الموجود في خواطر الهنود، وغيرها.[16]

أهم كتبه[عدل]

تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة.هو أهم وأوسع كتاب وصلنا في وصف عقائد الهندوسيين، وشرائعهم وعاداتهم في أنكحتهم وأطعمتهم وأعيادهم، ونظم حياتهم، وخصائص لغتهم.

الإستيعاب في تسطيح الكرةالتعليل بإجالة الوهم في معاني النظمالتفهيم لأوائل صناعة التنجيمعلى طيق المدخل وهو علم يبحث عن التدرج من أعم الموضوعات إلى اخصها ليحصل بذلك موضوع العلوم المندرجة تحت ذلك الأعم ولما كان أعم العلوم موضوعا العلم الإلهي جعل تقسيم العلوم من فروعه ويمكن التدرج فيه من الأخص إلى الأعم على عكس ما ذكر لكن الأول أسهل وايسر وموضوع هذا العلم وغايته ظاهر.

تجريد الشعاعات والأنوارالجماهر في معرفة الجواهرقام البيروني في هذا الكتاب بوصغ الجواهر والفلزات وهو من أوائل من وضع الوزن النوعي لبعض الفلزات والأحجار الكريمة وذكر أن الكثير من الجواهر الثمينة متشابهات في اللون وقد وصف الأحجار الكريمة مثل الياقوت واللؤلؤ والزمرد والألماس والفيروز و[وضح من هو المقصود ؟] و[وضح من هو المقصود ؟] والجست وهو [وضح من هو المقصود ؟] وغيرها من الأحجار الكريمة وذكر أيضا الفلزات مثل الزئبق والذهب والفضة والنحاس والحديد و[وضح من هو المقصود ؟].

التنبيه في صناعة التمويهالآثار الباقية عن القرون الخاليةفي النجوم والتاريخ مجلد وهو كتاب مفيد ألفه لشمس المعالي قابوس وبين فيه التواريخ التي يستعملها الأمم والاختلاف في الأصول التي هي مباديها وبيرون بالباء والنون بلد بالسند كما في عيون الأنباء وقال السيوطي هو بالفارسية البراني سمي به لكونه قليل المقام بخوارزم وأهلها يسمون الغريب بهذا الاسم وهذا الكتاب تحقيق سخاو أيضاً.

الإرشاد في أحكام النجومالاستشهاد باختلاف الأرصادوقال أن أهل الرصد عجزوا عن ضبط أجزاء الدائرة العظمى بأجزاء الدائرة الصغرى فوضع ها التأليف لإثبات هذا المدعي.

الشموس الشافيةالعجائب الطبيعية والغرائب الصناعيةتكلم فيه على العزائم والنيرنجيات والطلسمات بمايغرس به اليقين في قلوب العارفين ويزيل الشبه عن المرتابين.

القانون المسعوديفي الهيئة والنجوم ألفه لمسعود بن محمود بن سبكتكين (محمود الغزنوي) في سنة إحدى وعشرين وأربعمائة حذا فيه بطلميوس في المجسطى وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن.

كتاب الأحجارمختار الأشعار والآثاراستخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيهاكتاب استخراج الأوتار في الدائرة بخواص الخط المنحني فيها تحقيق دكتور أحمد سعيد الدمرداش.

إنجازاته[عدل]

- أوجد الكثافة النسبية لعدد من المعادن والتي جاءت مطابقة أو مقاربة لما هو مقرر في عصرنا الحديث[13]

| البلور الصخري | 2.58 | 2.58 |

| الحديد | 7.74 | 7.79 |

| الزئبق | 13.59 | 13.59 |

| زمرد | 2.73 | 2.73 |

| لؤلؤ | 2.73 | 2.75 |

- ^دار الأرقم بن أبي الارقم، باب السلف الصالح صدقوا ما عاهدوا الله عليه - حكماء وعلماء وفلكيون وأدباء ومفكرون وخلفاء ومبدعون مسلمون

- كتاب البيروني للدكتور أحمد سعيد الدمرداش. طباعة دار المعارف (ج.م.ع)، رقم الإيداع 4848/1980

- القانون المسعودي للبيروني د إمام ابرهين أحمد مهرجان القراءة للجميع 1995

لعالم ابن النّفيس

العالم ابن بطوطه

عاد إلى المغرب الأقصى، فانقطع إلى السلطان أبي عنان (من ملوك بني مرين) فأقام في بلاده. وأملى أخبار رحلته علىمحمد بن جزي الكلبي بمدينة فاس سنة 756 هـ وسماها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، ترجمت إلى اللغات البرتغالية والفرنسية والإنجليزية، ونشرت بها، وترجم فصول منها إلى الألمانية ونشرت أيضا. كان يحسن التركيةوالفارسية. استغرقت رحلته 27 سنة (1325-1352م) وتوفي في طنجة سنة 779 هـ/1377م حيث يوجد ضريحه بالمدينة القديمة. تلقبه جامعة كامبريدج في كتبها وأطالسها بـأمير الرحالة المسلمين الوطنيين.

في أول رحلة له، مر ابن بطوطة في الجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين وسوريا ومنها إلى مكة. وفيما يلي مقطع مما سجله عن هذه الرحلة:

«"من طنجة مسقط رأسي" يوم الخميس 2 رجب 725 هـ / 1324م " معتمدا حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، منفردا عن رفيق آنس بصحبته، وراكب أكون في جملته، لباعث على النفس شديد العزائم، وشوق إلى تلك المعاهد الشريفة كامن في الحيازم. فحزمت أمري على هجر الأحباب من الإناث والذكور، وفارقت وطني مفارقة الطيور للوكور، وكان والداي بقيد الحياة فتحملت لبعدهما وَصَباً، ولقيت كما لقيا نَصَباً.»

ويعد ابن بطوطة أحد أهم الرحالة.[3] قطع أكثر من 75,000 ميل (121,000 كم)، وهو رقم لم يكسره أي رحالة منفرد حتى ظهور عصر النقل البخاري، بعد 450 سنة.

محتويات

- 1حياته المبكرة وحجته الأولى

- 2العراق وبلاد فارس

- 3شبه الجزيرة العربية

- 4الصومال

- 5الشرق الأدنى وآسيا الوسطى وجنوب آسيا

- 6جنوب آسيا والصين

- 7العودة إلى الديار والموت الأسود

- 8الأندلس وشمال أفريقيا

- 9من الصحراء إلى مالي وتمبكتو

- 10ميراث

- 11كتابه تحفة النظار

- 12الأماكن التي زارها ابن بطوطة

- 12.1المغرب العربي

- 12.2بلاد الشام

- 12.3الجزيرة العربية

- 12.4آسيا الوسطى وجنوب آسيا

- 12.5مسار رحلة 1325–1332

- 12.6مسار رحلة 1332–1346

- 12.7مسار رحلة 1349–1354

- 13مراجع

- 14المصادر

- 15وصلات خارجية

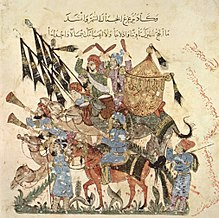

في القرن 13 أنتج كتاب للمطبوعات في بغدادمن قبل الواسطي مظهرة مجموعة من الحجاج في الحج.

في القرن 13 أنتج كتاب للمطبوعات في بغدادمن قبل الواسطي مظهرة مجموعة من الحجاج في الحج. قصر البارون

قصر البارونولد في طنجة سنة(703 هـ/1304م) بالمغرب. اسمه الكامل هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن يوسف اللواتي الطنجي بن بطوطة بن حميد الغازي بن القريش العلي، تسمّى باسم أمه بطوطة وهي في الأصل فطومة.[4] وكل المعلومات المتوفرة عن حياة ابن بطوطة مصدرها السير الذاتية المذكورة في سياق حكايات رحلاته. ولد ابن بطوطة في عائلة من علماء القضاء الإسلامي بمدينة طنجة بالمغرب في 25 فبراير 1304، خلال عهد الدولة المرينية.[5] يرجع نسب ابن بطوطة إلى القبيلة المعروفة بـ لواتة.[2] وكأي شاب في سنه، كان بإمكانه الدراسة في مدرسة سنية مالكية على اعتبار أنه الأسلوب التعليمي الذي كان سائداً في شمال أفريقيا في ذلك الوقت.[6] في شهر يونيو عام 1325 وفي عمر الحادية والعشرين، رحل ابن بطوطة من مدينته متوجهاً لمكة لأداء فريضة حج البيت في رحلة قد تستغرق ستة عشر شهرا. لم ير بعدها المغربلمدة أربعٍ وعشرين عاماً.

"رحلت وحيداً. لم أجد أحداً يؤنس وحدتي بلفتات ودية، ولا مجموعة مسافرين أنضم لهم. مدفوعا بِحكمٍ ذاتي من داخلي، ورغبة عارمة طال انتظارها لزيارة تلك المقدسات المجيدة قررت الابتعاد عن كل أصدقائي، ونزع نفسي بعيداً عن بلادي. وبما أن والديَّ كانا على قيد الحياة، كان الابتعاد عنهما حملاً ثقيلاً علي. عانينا جميعاً من الحزن الشديد."

[7] سافر إلى مكة براً عبر ساحل شمال أفريقيا، قاطعاً سلطنة بني عبد الواد والحفصيين. وأثناء رحلته مر بكل من تلمسان، بجاية، وتونس التي مكث فيها ما يقارب الشهرين.[8] انضم ابن بطوطة من أجل سلامته لقافلة؛ حتى يقلل من خطر هجوم الرحالة من بدو العرب. وقد اختار عروسا من مدينة صفاقس، والتي كانت الأولى في سلسلة زيجاته التي ميزت أسفاره.[9] مع بداية ربيع 1326، وبعد رحلة استمرت لأكثر من )3,500 كم 2,200ميلا) وصل ابن بطوطة إلى ميناء الإسكندرية، والتي كانت جزءاً من إمبراطورية المماليك البحرية.[10] وقد قضى عدة أسابيع يزور فيها مواقع عدة في المنطقة، ثم توجه إلى داخل البلاد حيث القاهرة –عاصمة سلطنة المماليك- والتي كانت في ذلك الوقت أيضا مدينة كبيرة ومهمة. وبعد قضاء ما يقارب الشهر في القاهرة،[11] اختار أن يسير من الطريق الأقرب له من بين طرق عديدة في الأراضي الخاضعة لحماية المماليك. ومن بين الطرق الثلاثة المعتادة والموصلة إلى مكة، اختار ابن بطوطة طريقاً لا يستخدمه المسافرون كثيراً، وضم رحلة إلى وادي النيل من خلال هذا الطريق، ثم إلى شرق ميناء على البحر الأحمر في عيذاب، ولكن عندما شارف على الوصول، أجبرته ثورة محلية في البلاد على الرجوع.[12] عاد ابن بطوطة إلى القاهرة وقام برحلةٍ ثانية كانت هذه المرة إلى المماليك التي تسيطر علىدمشق. قابل خلال زيارته الأولى رجل علم الذي تنبأ لهُ بأنه لن يصل إلى مكة المكرمة إلا من خلال السفر عبر سوريا، وكان لهذا التحويل ميزة إضافية حيث أن السلطات المملوكية لم تدخر جهداً في الحفاظ على المسار آمنا للحجاج؛ بسبب الأماكن المقدسة التي تقع على طول الطريق، بما في ذلك الخليل، والقدس، وبيت لحم. وبدون هذه المساعدة سوف يتعرض الكثير من المسافرين للسرقة والقتل.

وبعد أن أمضى شهر رمضان في دمشق، انضم إلى القافلة المسافرة 1,500 كيلومترا (930 ميلا) إلى الجنوب، إلى المدينة المنورة، حيث قبر النبي محمد

قام ابن بطوطة بزيارة قصيرة للمدينة الفارسية المغولية تبريز في عام 1327.

قام ابن بطوطة بزيارة قصيرة للمدينة الفارسية المغولية تبريز في عام 1327.في 17 نوفمبر من عام 1326م، بعدما قضى شهرا في مكة، انضم ابن بطوطة إلى قافلة كبيرة من الحجاج العائدين إلى العراق عبر شبه الجزيرة العربية.[13] حيث اتجهت المجموعة شمالا إلى المدينة المنورة ومن ثم في سفرهم ليلا التفوا على شمال شرق هضبة نجد إلى النجف، في رحلة دامت نحو أسبوعين، وفي النجف قام ابن بطوطة بزيارة ضريح علي بن أبي طالب الخليفة الرابع وزوج ابنة النبي محمد

بقي ابن بطوطة في مكة قليلا من الوقت (استغرقت الرحلة حوالي ثلاث سنوات من سبتمبر1327 حتى خريف 1330). وهناك مشاكل في التاريخ على أية حال، ويقود المعلقون لاقتراح أنه ربما غادر بعد حج 1328 أو 1330. ولقد شق ابن بطوطة طريقه إلى ميناء جدة على ساحل البحر الأحمر، ومن هناك تبع سلسلة من السفن إلى الساحل محرزاً تقدما بطيئا ضد الرياح الجنوبية الغربية. وعندما كان في اليمن قام بزيارة زبيد وبعدها الهضبة المرتفعة لتعز ليجتمع بالملك مجاهد نور الدين علي في مدينة تعز. وذكر ابن بطوطة أنه زار أيضا صنعاء,[20] لكن عمله ذلك مريب. ويذكر أنه ذهب مباشرة من تعز إلى أهم ميناء تجاري في عدن ووصل في بداية 1329 أو 1331.[21]

الصومال[عدل المصدر]

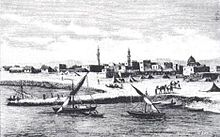

الميناء والواجهة البحرية من زيلع.

الميناء والواجهة البحرية من زيلع. الجامع الكبير بكيلوا والمصنوع من الأحجار المرجانية، وهو أكبر مسجد من نوعه.

الجامع الكبير بكيلوا والمصنوع من الأحجار المرجانية، وهو أكبر مسجد من نوعه.ركب ابن بطوطة من عدن في سفينة متجهاً إلى زيلع في ساحل الصومال. ثم انتقل إلى كاب جوردفوي في جنوب الساحل الصومالي وقضى أسبوعا في كل منطقة. لاحقاً زار مقديشيو ثم زار بلد البربر والمعروف بالقرن الأفريقي.[22][23][24] وعندما وصل في عام 1331م كانت مقديشيو قد وصلت إلى ذروة الازدهار. فوصفها ابن بطوطة بـ «المدينة الكبيرة بإفراط» المليئة بالتجار الأغنياء، والمعروفة بالسلع ذات الجودة العالية التي تصدّر إلى دول أخرى بما فيها مصر.[25][26] وأضاف بأن المدينة كانت محكومة من قبل سلطان صومالي ويعود أصله إلى البرابرة والموجود في شمال الصومال. إذ يتحدث السلطان الصومالي بلغتين: اللغة الصومالية (المعروفة بلغة مقديشيو، باللهجة البنادرية الموجودة في جنوب الصومال) واللغة العربية، بنفس الطلاقة.[27][28] كان عند السلطان عدد من الوزراء والخبراء القانونيين والقادة والخصوصية الملكية المتنوعة والّتي هي جميعاً تحت أمره.[27]

واصل ابن بطوطة رحلته عبر السفينة جنوباً إلى ساحل السواحيلي، الإقليم الذي عرف بعد ذلك لدى العرب ببلاد الزنج.[29]ومن ثم وجد نفسه متوقفاً عند جزيرة مومباسا،[30] التي وعلى الرغم من أنها كانت صغيرة نسبياً في ذلك الوقت إلا أنها أصبحت ذات أهمية خلال القرن التالي.[31] وبعد رحلة على طول الساحل، كانت وجهته التالية نحو مدينة كيلوا الساحلية والتابعة لتنزانيا حالياً،[32] والتي أصبحت معبراً رئيسياً مهماً لتجارة الذهب فيما بعد،[33] ولقد وصف تلك المدينة بأنها واحدة من أجمل المدن وأفضلها بنياناً في العالم.[34] دوّن ابن بطوطة زيارته إلى سلطنة كيلوا عام 1330م مسجلاً إعجابه بتواضع وتدين حاكمها، السلطان الحسن بن سليمان سليل الأسطورة الشهير علي بن الحسين شيرازي، حيث كتب أن سلطته امتدت من ماليندا شمالاً إلى انهامبان جنوباً، كما أن تخطيط تلك المدينة أعجب ابن بطوطة كثيراً مشيراً إلى أنه السبب وراء ازدهار كيلوا على طول الساحل. يشار إلى أن تلك الفترة شهدت بناء قصر حسيني كيبوا الملحق بالمسجد العظيم -أضخم مسجد في كيلوا- والذي تم صنعه من المرجان، ومع تغير الرياح الموسمية شدّ ابن بطوطة الرحال عائداً إلى جزيرة العرب، حيث توجه إلى عمان أولاً عبر مضيق هرمز ثم إلى مكة ليؤدي حج عام 1330م وقيل 1332م.

الشرق الأدنى وآسيا الوسطى وجنوب آسيا[عدل المصدر]

أندرونيكوس باليولوقوس الثالث.

أندرونيكوس باليولوقوس الثالث.بعد أن أمضى عاماً آخر في مكة المكرمة، قرر ابن بطوطة في عام 1330م (أو 1332) العمل مع سلطان دلهي المسلم؛ محمد بن توغلوك. حيث كان في حاجة إلى دليل ومترجم يرافقه إلى رحلته نحو الأرض التي يسيطر عليها السلاجقة في الأناضول للإنضمام إلى واحدة من القوافل التي ذهبت من هناك إلى الهند. وبعد ذلك نقلته سفينة تابعة لجنوة من ميناء اللاذقية السوري إلى ألانيا الواقعة على الساحل الجنوبي لتركيا الحديثة، حيث سافر بعدها براً إلى قونية وبعد ذلك إلى سنوب على ساحل البحر الأسود.[35] حيث سلك طريقه منها بحراً نحو شبه جزيرة القرم، وصولاً إلى مملكة القبيلة الذهبية. وفيها زار ميناء مدينة آزوف، حيث التقى أمير خان، ثم إلى مدينة المجر الكبيرة والغنية. والتي غادرها للقاء بلاط (حشد) مسافرين أوزبك خان، والذين كانوا بالقرب من جبل بيشتو. ومن هناك قام برحلة إلى بولغار، والتي أصبحت أعلى نقطة وصلها ابن بطوطة في الشمال، ولقد أشار إلى لياليها القصيرة غير العادية -شبه الاستوائية- في فصل الصيف. ثم عاد إلى بلاط خان وانتقل معهم إلى استراخان.

علم القبيلة الذهبية، في عهد أوزبك خان.

علم القبيلة الذهبية، في عهد أوزبك خان.وعندما وصلوا إلى استراخان، كان أوزبك خان قد أعطى الإذن لإحدى زوجاته الحوامل، أميرة بيلون، ابنة الامبراطور اليوناني أندرونيكوس باليولوقوس الثالث، للعودة إلى منزلها في مدينة القسطنطينية لكي تلد. وهنا أخذ ابن بطوطة طريق عودته مرافقاً هذه الحملة والتي ستكون الأولى له خارج حدود العالم الإسلامي.[36] كان وصوله إلى القسطنطينية في نهاية 1332 (أو 1334)، والتقى الإمبراطور اليوناني أندرونيكوس باليولوقوس الثالث. وزار كاتدرائية آيا صوفيا، وتحدث مع البطريرك المسكوني حول أسفاره في مدينة القدس. وبعد شهر في المدينة، عاد ابن بطوطة إلى أستراخان، ثم إلى العاصمة ساراي آل الجديد وذكر حساب أسفاره إلى السلطان محمد أوزبك. واصل بعد ذلك مسيرته خلال بحر قزوين وبحر آرال إلى بخارى وسمرقند. ومن هناك، اتجه جنوبا إلىأفغانستان، ثم عبر الحدود إلى الهند عبر الممرات الجبلية في الهندوكوش.[37] لقد كان محمد بن توغلوك من أشهر الرجال المسلمين وأغناهم في العالم العربي آنذاك. وكان ممن يهتمون بمختلف العلماء ويرعونهم مثل الصوفية، والقديسين، ووزراء الدولة العثمانية وغيرهم من العاميلن الذين يخدمون الدولة العثمانية وذلك ليكثف دوره وأهميته. كما هو الحال مع مماليك مصر، وفي عهد حكم عائلة توغلوك كان مثالا نادرا ورمزيا لحكم المسلمين في آسيا خاصة بعد غزو المغول. وبالرغم من صعوبة السنوات التي قضاها ابن بطوطة في دراسته بمكة المكرمة عينه السلطان قاضيا في ذلك الوقت، إذ وجد ابن بطوطة صعوبة في فرض القوانين الإسلامية خارج محكمة السلطان في دلهي وذلك بسبب عدم وجود أصوات المناشديين الإسلاميين في الهند[38]من راجبوت مملكة سارساتي، زار هانسي في الهند، وصفها بأنها «من بين أجمل المدن التي شيدت وأفضلها وأكثرها سكانا؛ وأنها محاطة بجدار قوي، ويقال عن مؤسسها أنه من أعظم الملوك الملحدين»، ويدعى تارا.[39] ذكر ابن بطوطة بعد وصوله وحيد القرن الهندي الذي عاش على ضفاف نهر السند. ولم يكن السلطان منظما ولا ذا ردود فعل متوقعة حتى مع مبادئ ذلك الوقت، وعلى مدى ست سنوات احتار ابن بطوطة بين العيش في حياة معيار الثقة في مرؤسيها عالي أو الوقوع تحت دائرة الاشتباه في الخيانة لمجموعة متنوعة من الجرائم. كانت خطتة للمغادرة بعذر الحج مرة آخرى غير مقبولة من قبل السلطان. والذي طلب منهُ بدلا عن ذلك أن يمثله ويذهب كرسول مفوضاً منهُ إلى عائلة يوان في الصين، قبل عرض السلطان بلا تردد خصوصاً أنه سيوفر لهُ فرصة الابتعاد عن السلطان وزيارة بلدان جديدة في آن واحد.

جنوب آسيا والصين[عدل المصدر]

قبر محمد بن تغلق في دلهي، حيث خدم ابن بطوطة كقاضٍ رئيسي لمدة 6 سنوات في عهد تغلق.

قبر محمد بن تغلق في دلهي، حيث خدم ابن بطوطة كقاضٍ رئيسي لمدة 6 سنوات في عهد تغلق.تعرض ابن بطوطة ومرافقوه لهجوم من قبل إحدى العصابات وهو في الطريق عبر الساحل في بداية رحلته إلى الصين،[40] إذ افترق عن مرافقيه وتم السطو عليهم.[41] وعلى الرغم من ذلك التأخر والتراجع استطاع اللحاق بجماعته وإكمال طريقه إلى كهومبهات في ولاية غوجارات الهندية. ومن هناك أبحروا إلى كاليكوت، وهو المكان الذي أراد الوصول إليه المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما بعد قرنين من الزمن. وأثناء زيارة ابن بطوطة لأحد المساجد في ساحل كاليكوت هبت عاصفة شديدة أدت إلى غرق إحدى سفن الرحلة،[42] وقد أبحرت السفينة الأخرى من دونهِ وذلك لذهابها إلى ملك سومطرة المحلي فيأندونيسيا بعد عدة أشهر. وخوفاً من العودة إلى دلهي والظهور للآخرين على أنه قد فشل، مكث مدة في جنوب الهند تحت حماية السلطان جمال الدين حاكم نوايات وهي سلطنة صغيرة يسكن فيها وتتمتع بقوة ونفوذ كبيرين، وسكانها من المسلمين؛ وهي تطل على ضفة نهر شرافاثي القريب من بحر العرب. وتُعرف هذه المنطقة حالياً بهوسباتانا وتتبع مقاطعة أوتار الكانادا. وبعد هذه النكسة والتأخير في هذه السلطنة الصغيرة، لم يكن هنالك من خيار لابن بطوطة سوى الرحيل عن الهند، وقرر أن يكمل رحلته إلى الصين، حيث قرر أن ينعطف في بداية طريقة نحو جزر المالديف، فقضى ابن بطوطة تسعة أشهر على أرض الجزيرة وهو الوقت الذي كان أطول مما كان قد قرر، وباعتباره القاضي الرئيس فقد كانت مهاراته مرغوبة للغاية في البلاد البوذية التي تحولت إلى الإسلام مؤخراً؛ فأصبح هو القاضي وتزوج من إحدى بنات الملك المدعو عُمر الأول، فأصبح متورطاً بالسياسة المحلية. لكنهُ غادر عندما بدأت سياسة عدم التدخل من الحكومة بأحكامها الصارمة تُغضب حكام هذه الجزيرة. وفي كتاب «الرحلة» يذكر خوفه وهلعهُ من النساء المحليات اللاتي يخرجن بدون ملابس فوق الخصر تقريباً، وكذلك من السكان المحليين الذين لا يُبدون اهتماماً عندما يتشكي.[43]

منظر لجزيرة المالديف.

منظر لجزيرة المالديف.ومن جزر المالديف مضى إلى سريلانكا، حيث زار معبد سري بادا وتينافرام؛ وقد كادت سفينة ابن بطوطة تغرق وهي مقبلة على سريلانكا، وحيث أن المركب الذي أتى لإنقاذه عانى هجوماً من قبل القراصنة، فقد تقطعت بهم السبل على الشاطئ وبدأ العمل على طريق عودته إلى كوريكود[44] ومنها عاد إلى جزر المالديف حيث استقل الجنك الصيني، ولا تزال الرغبة تحدوه في الوصول إلى الصين وتولي منصبه في السفارة.

وصل ابن بطوطة بعد ذلك إلى ميناء شيتاغونغ الواقع في المنطقة المعروفة ببنغلاديشٍٍ حالياً وهو عاقد النية في المضي قدماً نحو سيلهيت، ومنها ذهب شمالاً إلى ولاية أسام ثم استدار واستمر في خطته. وفي عام 1345 سافر ابن بطوطة إلى جزيرة سومطرة حيث لاحظ في رحلته أن حاكم سامو ديرا باساي (ولاية تقع في شمال جزيرة سومطرة في إندونيسيا) كان مسلماً حيث وكان يؤدي عباداته بحماسٍ كبير، وكان يتبع المذهب الشافعي، مع نفس التقاليد التي رآها في الهند الساحلية خصوصاً بين مسلمي مابيلا (أكبر تجمع إسلامي ولاية كاريلا في جنوب الهند)، الذين كانوا يتبعون المذهب الشافعي أيضاً.[45]. ثم أبحر ابن بطوطة إلى ملقة، وبعدها إلى فيتنام، ومن ثم جزر الفلبين، وأخيراً إلى مدينة تشي وانتشو في مقاطعة فوجيان بالصين. وحين وصوله إلى الصين عام 1345م كان إتقان الفنانين المحليين في صنع اللوحات للأجانب القادمين حديثاً هي أول ما استرعى انتباه ابن بطوطة، كما لاحظ أيضاً مدى الاحتراف في صناعة الحرير والخزف، وزراعة الفاكهة كالبطيخ والخوخ بالإضافة إلى الفوائد من استخدام النقود الورقية.[46] كما قام بوصف عملية تصنيع السفن الكبيرة في مدينة قوانغشتو،[47] وكذلك أشار أيضاً إلى المأكولات الصينية واستخدام الحيوانات فيها كالضفادع. وبينما كان في قوانغشتو صعد «جبل الناسك» وزار لفترة وجيزة راهبا طاويا.

وصل ابن بطوطة لمدينة تشيوانتشو الصينية، المعروف أيضا باسم الزيتون.

وصل ابن بطوطة لمدينة تشيوانتشو الصينية، المعروف أيضا باسم الزيتون.ومن هناك اتجه إلى الشمال حيث مدينة هانغشتو التي وصفها بأنها واحدة من أكبر المدن التي رآها في حياته،[48] حيث أشار إلى سحرها واصفاً إياها بالمدينة التي تجلس على البحيرة الجميلة والمحاطة بالتلال الخضراء.[49] وخلال فترة إقامته في مدينة هانغشتو أُعجب جداً بالأعداد الكبيرة من السفن الصينية الخشبية التي صُنعت وزُخرفت بعناية؛ بأشرعتها الحريرية والمظلات الملونة مجتمعةً في القنوات البحرية. وفي وقتٍ لاحق، حضر ابن بطوطة مأدبة كبيرة أقامها قورتاي ممثّل إمبراطورية المغول في المدينة، الذي -وفقاً لابن بطوطة- كان مولعاً بدرجة كبيرة بمهارات المشعوذين الصينيين المحليين.[50] كما وصف السفر إلى الشمال، من خلال القناة الكبرى إلى بكين بصحبة رفيق سفره البشري، حيث دُعيَ إلى البلاط الإمبراطوري بواسطة توغان تيمور -آخر أباطرة المغول من أسرة يوان-.[51][52] كما ذكر ابن بطوطة في -سور يأجوج ومأجوج- رحلة الستين يوماً إلى مدينة الزيتون- قوانغشتو.[52] ولقد لاحظ هاملتون ألكسندر أن ابن بطوطة يعتقد أن سور الصين العظيم تم بناءه من قِبل ذو القرنين لحجز يأجوج ومأجوج كما ذُكر في القرآن الكريم. بعد ذلك سافر ابن بطوطة من بكين إلى هانغشتو، ومنها واصل رحلته نحو فوتشو. ولدى عودته إلى قوانغشتو، سرعان ما صعد جنكاً صينياً تعود ملكيته إلى سلطان سومطرة متجهاً إلى جنوب شرق آسيا، وبعدها اتُهم ابن بطوطة ظلماً هو ومجموعة من طاقمه وخسر الكثير مما جمع خلال إقامته في الصين.[53]

العودة إلى الديار والموت الأسود[عدل المصدر]

بعد عودته من مدينة قوانغشتو في عام 1346م، بدأ ابن بطوطة رحلة العودة إلى المغرب.[54] وفي كوزيكود الواقعة في ولاية كاريلا في الهند، فكر مرة أخرى بأن يلقي نفسه تحت رحمة محمد بن تُغلق، ولكنه فضل أن يرحل إلى مكة. وفي طريقه نحو البصرة عبَر مضيق هرمز، حيث علم بأن أبو سعيد (آخر حكام سلالة إيلخانان) مات في بلاد فارس. وانهارت الأراضي التي كان يحكمها أبو سعيد بسبب حرب أهلية بين الفرس والمغول.[55]

وصل ابن بطوطة مدينة دمشق في عام 1348م مع نيته مواصلة المسيرة من أجل أول حجٍ له. ومن ثم علم بأن والده توفي قبل 15 سنة،[56] وأن الموت أصبح هو الموضوع المهيمن للعام الذي بعده؛ حيث انتشر الموت الأسود (الطاعون) في سوريا، وفلسطين، وجزيرة العرب. وبعد أن وصل مكة قرر الرجوع مرة أخرى إلى المغرب، بعد ما يقارب ربع القرن من مغادرة المنزل.[57] وفي طريقه إلى هناك، زار سردينيا للمرة الأخيرة، ثم في عام 1349م عاد إلى طنجة متجاوزاً مدينة فاس، ليكتشف بأن والدته قد توفيت قبل وصوله ببضعة أشهر.[58]

الأندلس وشمال أفريقيا[عدل المصدر]

قناطر في قصر الحمراء بغرناطة

قناطر في قصر الحمراء بغرناطةبعد بضعة أيام قضاها ابن بطوطة في طنجة، أعد نفسه لرحلة إلى بلاد الأندلس في شبه الجزيرة الايبيرية. وكان ملك قشتالة ألفونسو الحادي عشر قد هدد بمهاجمة جبل طارق، وذلك في عام 1350، عندها غادر ابن بطوطة طنجة مع مجموعة من المسلمين للدفاع عن الميناء.[59]وعند وصول ابن بطوطة كان الطاعون قد قضى على الملك ألفونسو وإنحسر خطر الغزو، عندها تحولت الرحلة إلى نزهة. وقام بجولة في بلنسية وانتهى به المطاف في غرناطة.[60]

قرر ابن بطوطة بعد رحيله من بلاد الأندلس العودة إلى المغرب، وفي طريق عودته إلى الديار استقر لفترة من الوقت في مراكش، حيث كانت تقريبا كمدينة أشباح بعد مرض الطاعون الذي حل فيها، وقد نقلت العاصمة أيضا إلى مدينة فاس.[61] عاد ابن بطوطة مرة أخرى إلى طنجة ولكنه بقي لفترة قصيرة، وفي عام 1324 وقبل عامين من زيارته الأولى للقاهرة، مر في غرب أفريقيا بأرض منسى موسى «ملك ملوك»بمملكة مالي، وهو في طريقه للحج، وقد أثار ضجة كبيرة لعرضه ثروات باهظة قام بجلبها من وطنه الغني بالذهب. على الرغم من أن ابن بطوطة لم يذكر هذه الزيارة على وجه التحديد، ولكنه عندما سمع هذه القصة ربما قد تكون نمت فكرة ما برأسه قرر بعدها أن يعبر الصحاري الأفريقية ويزور الدول الإسلامية البعيدة.

من الصحراء إلى مالي وتمبكتو[عدل المصدر]

في خريف عام 1351 غادر ابن بطوطة فاس متجها إلى بلدة «سجلماسة» في الطرف الشمالي من الصحراء «المغرب»[62] حاليا وهناك قام بشراء عدد من الجمال وبقي في البلدة لمدة أربعة أشهر. ثم انطلق مجددًا مع قافلة في فبراير عام 1352 وبعد 25 يومًا وصلوا إلى قاع بحيرة الملح الجافة في «تاغازا» الغنية بمناجم الملح وكانت كل البنايات المحلية مصنوعة من ألواح الملح التي قام بصنعها خدم قبيلة «ماسوفا» الذين كانوا يقومون بتكسير الملح إلى ألواح سميكة ليتم نقلها عن طريق الجمال، و«تاغازا» كانت تعتبر مركزًااقتصاديا يمتاز بالذهب المالي وبالرغم من هذا لم يقدم ابن بطوطة إنطباعا إيجابيا عن المكان مشيراً أنه كان مزعجاً لكثرة الذباب ومياهه شديدة الملوحة.[63] انطلقت القافلة إلى واحة «تاساراهلا» أو « بئر الكاسب» بعد مكوثها لمدة عشرة أيام في «تاغازا»، وبقيت هناك لثلاثة أيام تحضيرًا للمحطة الأخيرة والأكثر صعوبة في الرحلة عبر الصحراء الشاسعة، وكانت القافلة قد أرسلت مُسبقا كشافًا من قبيلة ماسوفا إلى واحة بلدة «ولاته»، حيث قام هذا الكشاف بترتيب نقل الماء لمسافة أربعة أيام حيث ستلتقي بالقافلة العطشى «ولاته» فكانت آخر محطة جنوبية لطريق التجارة عبر الصحراء كما أنها قد أصبحت مؤخرا جزءًا من إمبراطورية مالي، وإجمالاً استغرقت القافلة شهرين لعبور مسافة 1600 كم (900 ميل) في الصحراء من «سجلماسة».[64]

بقي ابن بطوطة لخمسين يوما في ولاته التي كانت واحة هامة في التجارة عبر الصحراء.

بقي ابن بطوطة لخمسين يوما في ولاته التي كانت واحة هامة في التجارة عبر الصحراء. منزل في مدينة طنجة، والمحتمل أنه يحتوي على ضريح ابن بطوطة.

منزل في مدينة طنجة، والمحتمل أنه يحتوي على ضريح ابن بطوطة.ومن هناك سافر ابن بطوطة متجهًا نحو الجنوب الغربي بمحاذاة نهر كان يعتقد أنه النيل (في الواقع كان نهر النيجر) حتى وصل إلى عاصمةإمبراطورية مالي، وهناك التقى بمانسا سليمان الملك الذي كان يحكم منذ 1341 وعلى الرغم من ارتيابه من شح ضيافة هذا الملك إلا أنه بقي هناك لمدة ثمانية أشهر، استهجن ابن بطوطة حقيقة أن الإماء والجواري وحتى بنات السلطان كانوا يتجولون وهن عاريات تماما.[65] غادر العاصمة في فبراير بصحبة تاجر مالي من السكان المحليين حيث سافروا على الجمال عبر البر متجهين إلى تمبكتو[66] وفي ذلك الوقت كانت هذه المدينة غير مهمة نسبيا على الرغم أنه بعد ذلك الوقت بقرنين أصبحت أهم مدينة في تلك المنطقة،[67] وخلال هذه الرحلة كانت المرة الأولى التي يصادف فيها ابن بطوطة فرس النهر وكانت تلك الحيوانات تخشى أصحاب المراكب المحليين الذين يطاردونها بالرماح الموصولة بحبال قوية[68] بعد إقامة قصيرة في تمبكتو غادر ابن بطوطة إلى أدنى النيجر نحو (غاو) عبر زورق صغير نُحِت من شجرة واحدة في ذلك الوقت كانت غاو مركزًا اقتصاديا هامًا.[69] وبعد قضاء شهر في غاو انطلق ابن بطوطة مع قافلة كبيرة متجهًا نحو واحة (تاكيدا) وفي أثناء رحلته عبر الصحراء استلم ابن بطوطة رسالة من سلطان المغرب يأمره فيها بالرجوع للبلاد، وفي عام 1353 انطلق ابن بطوطة نحو سجلماسة مع قافلة كبيرة كانت تحمل 600 من الجواري السود وعاد مجددا للمغرب في بدايات عام 1345.[70] بعد عودته من سفره في عام 1354 وبدعم من سلطان المغرب أبو عنان فارس، ابن بطوطة أملى كتابه في رحلاته على ابن الجزي وهو العالم الذي التقى به في غرناطة وكان المصدر الوحيد لرحلات ابن بطوطة هي المخطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار). وكان يطلق عليها (الرحلة). هنا لايوجد لدينا أي دليل على أن ابن بطوطة دون أي ملاحظات خلال ال29 سنه من أسفاره وعندما قام بتدوينها اعتمد على ذاكرته ومخطوطات من كانوا قبله في الأسفار وعند وصفه لدمشق ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأماكن أخرى من الشرق الأوسط، فإن ابن الجزي نسخ مقتطفات من القرن الثاني عشر معتمده على ابن جابير،[71] وبالمثل تم نسخ معظم وصف ابن الجزي لأماكن كفلسطين من مخطوطات القرن الثالث عشر للمسافر محمد الأبدري.[72] لا يعتقد المستشرقون الغربيون بأن ابن بطوطة زار جميع الأماكن التي وصفها ويقولون من أجل توفير وصفٍ شامل في العالم الإسلامي، فقد اعتمد على الإشاعات واستفاد من حسابات المسافرين القدماء، على سبيل المثال يعتبر من المستبعد أن ابن بطوطة قام برحلة حتى نهر الفولغا من ساراي الجديدة لزيارة بولقار [73] وهناك شكوك جدية حول عدد من الرحلات الأخرى مثل رحلته إلى صنعاء في اليمن[74] ورحلته من بلخ إلى بيستام في خاراسان [75] ورحلته حول الأناضول وبعض المستشرقين أيضاً شككوا في ما إذا كان حقاً قد زار الصين [76] ومع ذلك في حين أنها أماكن خيالية الـ «رحله» زودتنا بحساب مهم عن بلدان العالم في القرن 14. ابن بطوطة شهد غالباً صدمة ثقافية في المناطق التي زارها حيث العادات والتقاليد الحالية للشعوب لم تتناسب مع خلفيته كمسلم محافظ، فمثلا عندما شاهد الأتراك والمنغوليين ذهل في طريقة تصرف النساء، ولاحظ ذلك عند رؤيته لزوجين من الأتراك مشيراً إلى حرية المرأة في التعبير حيث كان يتوقع بأن الرجل خادم للمرأة ولكنه كان في الواقع زوجها وشعر أيضاً بأن اللباس المتعارف عليه في المالديف وبعض مناطق جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا كاشف جداً. لم يُعرف إلا القليل عن ابن بطوطة بعد انتهائه من كتابة «رحلة» في عام 1355. وقد تم تعيينه قاضياً في المغرب وتوفي فيها عام 1368 أو 1369.[77] ظل كتابه غامضاً لعدة قرون حتى في العالم الإسلامي، حتى مطلع القرن التاسع عشر حيث نشرت مقتطفات منه بالألمانية والإنجليزية استناداً إلى مخطوطات اكتشفت في الشرق الأوسط تحتوي على نسخة مختصرة من النص العربي لابن الجوزي وخلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر تم اكتشاف 5 مخطوطات في قسطنطين في الفترة ما بين عامي 1830 و1840 حيث احتوت مخطوطتين منها على نسخة كاملة من النص[78] وأُحضرت هذه المخطوطات إلى المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس حيث تمّت دراستها على يد عالمين فرنسيين هما تشارلز ديفريمري وبينيامينو سانقوينيتي، وفي عام 1853 نشرا سلسلة من 5 مجلدات تحوي النص العربي مع ملاحظات شاملة وترجمة إلى اللغة الفرنسية[79] وتجدر الإشارة إلى أن النص الذي نشره ديفريمري وسانقوينيتي ترجم إلى عدة لغات ولمعت معه شهرة ابن بطوطة حول العالم.

ميراث[عدل المصدر]

يقول ابن بطوطة في كتابه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار متحدثا عن نفسه:[80]

«بلغت بحمد الله مرادي في الدنيا وهو السيّاحة في الأرض، وبلغت من ذلك ما لم يبلغه غيري فيما أعلمه، وبقيت الأخرى، الرجاء قوي في رحمة الله وتجاوزه، وبلوغ المرام من دخول الجنة.»

كتابه تحفة النظار[عدل المصدر]

مقالة مفصلة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

مقالة مفصلة: تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار

تُحفة النُّظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار[81] المعروف أيضاً باسم رحلة ابن بطوطة هو كتاب يصف رحلة ابن بطوطة، ويتحدث عن أهلها وحكامها وعلمها، ويصف الألبسة بألوانها وأشكالها وحيويتها ودلالتها، ولا ينسى الأطعمة وأنواعها وطريقة صناعتها، بعد أن أمضى 30 عاما في الرحلات بين بلدان العالم. أمر السلطان أبو عنان فارسالمريني بتدوين هذه الرحلة واختار لذلك فقيها أندلسيا التحق ببلاط بني مرين وهو ابن جزي الكلبي، وكان إملاؤها بمدينة فاس سنة 756 هـ.

تُرجم هذا الكتاب إلى عدة لغات مثل: البرتغالية، الفرنسية، الإنجليزية، وتُرجمت فصول منه إلى الألمانية.

الأماكن التي زارها ابن بطوطة[عدل المصدر]

سافر ابن بطوطة خلال فترة حياته أكثر من 73000 ميلاً (قرابة الـ120 ألف كيلومتر)، وزار ما يُعادل 44 دولةً حديثة، وهنا قائمة بالدول التي زارها.

المغرب العربي[عدل المصدر]

الدولةالمدن

| طنجة، شفشاون، فاس، | |

| ولاته، | |

| تلمسان، مليانة، بجاية، | |

| تونس، صفاقس، سوسة، قابس، | |

| طرابلس، برقة، | |

| الإسكندرية، دمنهور، دمياط، سمنود، القاهرة، صعيد مصر ومدنه |

الدولةالمدن

| دمشق، اللاذقية، حمص | |

| القدس، بيت لحم، غزة | |

| عجلون، الكرك | |

| بيروت |

الدولةالمدن

| جدة، مكة، المدينة المنورة، رابغ، حلي،بدرظفار | |

| ولاية نزوى، | |

| بغداد، الموصل |

الدولةالمدندول أخرى

| خوارزم | |

| خراسان، | |

| كابول، | |

| البنجاب (باكستان)، | |

| دلهي، | |

| سومطرة | |

خط سير رحلة ابن بطوطة بين عامي 1325 و1332 (شمال أفريقيا، العراق، بلاد فارس، شبه الجزيرة العربية، الصومال والساحل الشرقي لإفريقيا).

العالم أبو بكر الرازي

في الري اشتهر الرازي وجاب البلاد وعمل رئيسا لمستشفى وله الكثير من الرسائل في شتى مجالات الأمراض وكتب في كل فروع الطب والمعرفة في ذلك العصر، وقد ترجم بعضها إلى اللاتينية لتستمر المراجع الرئيسية في الطب حتى القرن السابع عشر، ومن أعظم كتبه «تاريخ الطب» وكتاب «المنصور» في الطب وكتاب «الأدوية المفردة» الذي يتضمن الوصف الدقيق لتشريح أعضاء الجسم. وهو أول من ابتكر خيوط الجراحة [محل شك]، وصنع المراهم، وله مؤلفات فيالصيدلة ساهمت في تقدم علم العقاقير. وله 200 كتاب ومقال في مختلف جوانب العلوم.

حياته ونشأته[عدل]

هناك آراء مختلفة ومتضاربة عن حياة أبي بكر محمد بن يحيى بن زكريا الرازي، يعتقد أن مولده في مدينة الري، بالقرب من طهران الحديثة. وعلى الأرجح أنه ولد في سنة 251 هـ / 865 م. وكان من رأي الرازي أن يتعلم الطلاب صناعة الطب في المدن الكبيرة المزدحمة بالسكان، حيث يكثر المرضى ويزاول المهرة من الأطباء مهنتهم. ولذلك أمضى ريعان شبابه في مدينة السلام، فدرس الطب في بغداد. وقد أخطأ المؤرخون في ظنهم أن الرازي تعلم الطب بعد أن كبر في السن. وتوصلت إلى معرفة هذه الحقيقة من نص في مخطوط بمكتبة بودلي بأكسفورد، وعنوانه «تجارب» مما كتبه محمد بن ببغداد في حداثته“، ونشر هذا النص مرفقا بمقتطفات في نفس الموضوع، اقتبستها من كتب الرازي التي ألفها بعد أن كملت خبرته، وفيها يشهد أسلوبه بالاعتداد برأيه الخاص.

بعد إتمام دراساته الطبية في بغداد، عاد الرازي إلى مدينة الري بدعوة من حاكمها، منصور بن إسحاق، ليتولى إدارة مستشفى الري. وقد ألّف الرازي لهذا الحاكم كتابه «المنصوري في الطب» ثم «الطب الروحاني» وكلاهما متمم للآخر، فيختص الأول بأمراض الجسم، والثاني بأمراض النفس. ثم انتقل منها ثانية إلى بغداد ليتولى رئاسة المعتضدي الجديد، الذي أنشأها الخليفة المعتضد بالله (279- 289 هـ /892- 902 م). وعلى ذلك فقد أخطأ ابن أبي أصيبعة في قوله أن الرازي كان ساعوراً مستشفى العضدي الذي أنشأه عضد الدولة (توفي في 372 هـ/973 م)، ثم صحح ابن أبي أصيبعة خطأه بقوله «والذي صح عندي أن الرازي كان أقدم زمانا من عضد الدولة ولم يذكر ابن أبي أصيبعة البيمارستانالمعتضدي إطلاقاً في مقاله المطول في الرازي. شغل مناصب مرموقة في الري وسافر ولكنه أمضى الشطر الأخير من حياته بمدينة الري، وكان قد أصابه الماء الأزرق في عينيه، ثم فقد بصره وتوفى في مسقط رأسه إما في سنة 313هـ /923م، وإما في سنة 320 هـ/ 932 م.

يتضح لنا تواضع الرازي وتقشفه في مجرى حياته من كلماته في كتاب «السيرة الفلسفية» حيث يقول: «ولا ظهر مني على شره في جمع المال وسرف فيه ولا على منازعات الناس ومخاصماتهم وظلمهم، بل المعلوم مني ضد ذلك كله والتجافي عن كثير من حقوقي. وأما حالتي في مطعمي ومشربي ولهوي فقد يعلم من يكثر مشاهدة ذلك مني أني لم أتعد إلى طرف الإفراط وكذلك في سائر أحوالي مما يشاهده هذا من ملبس أو مركوب أو خادم أو جارية وفي الفصل الأول من كتابه «الطب الروحاني» ، في «فضل العقل ومدحه» ، يؤكد الرازي أن العقل هو المرجع الأعلى الذي نرجع إليه،» ولا نجعله، وهو الحاكم، محكوما عليه، ولا هو الزمام، مزموما ولا، وهو المتبوع، تابعا، بل نرجع في الأمور إليه ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه» .

كان الطبيب في عصر الرازي فيلسوفا، وكانت الفلسفة ميزانا توزن به الأمور والنظريات العلمية التي سجلها الأطباء في المخطوطات القديمة عبر السنين وكان الرازي مؤمنا بفلسفة سقراط الحكيم (469 ق. م- 399 ق. م)، فيقول، أن الفارق بينهما في الكم وليس في الكيف. ويدافع عن سيرة سقراط الفلسفية، فيقول: أن [وضح من هو المقصود ؟] إنما يذكرون الفترة الأولى من حياة سقراط، حينما كان زاهدا وسلك طريق النساك. ثم يضيف أنه كان قد وهب نفسه للعلم في بدء حياته لأنه أحب الفلسفة حبا صادقا، ولكنه عاش بعد ذلك معيشة طبيعية.

كان الرازي مؤمنا باستمرار التقدم في البحوث الطبية، ولا يتم ذلك، على حد قوله، إلا بدراسة كتب الأوائل، فيذكر في كتابه «المنصوري في الطب» ما هذا نصه: «هذه صناعة لا تمكن الإنسان الواحد إذا لم يحتذ فيها على مثال من تقدمه أن يلحق فيها كثير شيء ولو أفنى جميع عمره فيها لأن مقدارها أطول من مقدار عمر الإنسان بكثير. وليست هذه الصناعة فقط بل جل الصناعات كذلك. وإنما أدرك من أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف من السنين ألوف، من الرجال. فإذا اقتدى المقتدي أثرهم صار أدركهم كلهم له في زمان قصير. وصار كمن عمر تلك السنين وعنى بتلك العنايات. وإن هو لم ينظر في إدراكهم، فكم عساه يمكنه أن يشاهد في عمره. وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس وأشدهم عناية بهذا الباب. على أن من لم ينظر في الكتب ولم يفهم صورة العلل في نفسه قبل مشاهدتها، فهو وإن شاهدها مرات كثيرة، أغفلها ومر بها صفحا ولم يعرفها البتة» ويقول في كتابه «في محنة الطبيب وتعيينه» ، نقلا عن جالينوس «وليس يمنع من عني في أي زمان كان أن يصير أفضل من أبقراط «.

وله إسهامات في مجال علوم الفيزياء حيث اشتغل الرازي بتعيين الكثافات النوعية للسوائل، وصنف لقياسها ميزاناً خاصاً أطلق عليه اسم الميزان الطبيعي[3].

ويظهر فضل الرازي في الكيمياء، بصورة جلية، عندما قسم المواد المعروفة في عصره إلى أربعة أقسام هي[3]:

- المواد المعدنية.

- المواد النباتية.

- المواد الحيوانية.

- المواد المشتقة.

وقد حضّر الرازي في مختبره بعض الحوامض الأخرى، كما استخلص الكحول بتقطير مواد نشوية وسكرية مختمرة. وكان يفيد منه في الصيدلية من أجل استنباط الأدوية المتنوعة[3].

كتب الرازي الطبية[عدل]

كتاب الطب

كتاب الطبيذكر كل من ابن النديم والقفطي أن الرازي كان قد دون أسماء مؤلفاته في «فهرست» وضعه لذلك الغرض، ومن المعروف أن النسخ المخطوطة لهذه المقالة قد ضاعت مع مؤلفات الرازي المفقودة، ويزيد عدد كتب الرازي على المائتي كتاب في الطب والفلسفة والكيمياء وفروع المعرفة الأخرى. ويتراوح حجمها بين الموسوعات الضخمة والمقالات القصيرة ويجدر بنا أن نوضح هنا الإبهام الشديد الذي يشوب كلا من «الحاوي في الطب» و«[وضح من هو المقصود ؟]» . وقد أخطأ مؤرخوا الطب القدامى والمحدثون في اعتبار هذين العنوانين كأنهما عنوان لكتاب واحد فقط، وذلك لترادف معنى كلمتي الحاوي والجامع.

تمت ترجمة كتب الرازي إلى اللغة اللاتينية ولا سيما في الطب والفيزياء والكيمياء كما ترجم القسم الأخير منها إلى اللغات الأوروبية الحديثة ودرست في الجامعات الأوروبية لا سيما في هولندا حيث كانت كتب الرازي من المراجع الرئيسية في جامعات هولندا حتى القرن السابع عشر. وهنالك قصة شهيرة تدل على ذكاء الرازي هي (إن أحد الخلفاء أمرهُ ببناء مستشفى في مكان مناسب في بغداد وفكر ووضع قطع من اللحم في عمود خشبي في أماكن متعددة فيبغداد، وكان يمر عليها لكي يري أي القطع فسدت وعندما عرف آخر قطعة فسدت أمر ببناء المستشفي في هذا المكان لان جوه نقي خال من الدخان والتراب ولأن المرضى يحتاجون إلى هواء نقي خال من الملوثات ومن ذلك الحدث أشتهر الرازي شهرة كبيرة بذكائهِ ومن المعروف عنهُ حب الشعر والموسيقى في صغرهِ وأحب الطب عند بلوغه وشيخوخته.

كتاب الحاوي في الطب[عدل]

مقالة مفصلة: الحاوي في الطب

مقالة مفصلة: الحاوي في الطب

آراء حول دين الرازي[عدل]

ليس هناك أدلة من كتب المعاصرين القدامى المختصة بعلوم الرجال تدعي بإلحاد أو زندقة أبو بكر الرازي، أما في العصر الحديث فقد ظهرت عدة ادعاءات بكونه كان ملحدا بحجة انه كان له مؤلفات ناقدة للأديان والأنبياء، وفي الغالب تعد تلك المؤلفات ملفقة، حيث أن المؤلفات المنسوبة إليه تحت مسميات «مخارق الانبياء» و«حيل المتنبيين» و«نقض الأديان» غير معروفة بمصنفاته، وغالباً ما تم تلفيق تلك العناوين له من قبل المستشرقين، حيث أن أشهر كتبه مثل «إن للعبد خالقا» و«طبقات الأبصار» و«الطب الروحاني» تؤكد إسلامه.[4][5]

قال عنه الامام الذهبي في سير أعلام النبلاء:

| ” | الأستاذ الفيلسوف أبو بكر ، محمد بن زكريا الرازي الطبيب ، صاحب التصانيف ، من أذكياء أهل زمانه ، وكان كثير الأسفار ، وافر الحرمة ، صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضى ، وكان واسع المعرفة ، مكبا على الاشتغال ، مليح التأليف ، وكان في بصره رطوبة لكثرة أكله الباقلى ، ثم عمي . أخذ عن البلخي الفيلسوف ، وكان إليه تدبير بيمارستان الري ، ثم كان على بيمارستان بغداد في دولة المكتفي ، بلغ الغاية في علوم الأوائل . نسأل الله العافية . وله كتاب : " الحاوي " ثلاثون مجلدا في الطب ، وكتاب " الجامع " ، وكتاب " الأعصاب " . وكتاب " المنصوري " صنفه للملك منصور بن نوح الساماني . وقيل : إن أول اشتغاله كان بعد مضي أربعين سنة من عمره ، ثم اشتغل على الطبيب أبي الحسن علي بن ربن الطبري ، الذي كان مسيحيا ، فأسلم ، وصنف . وكان لابن زكريا عدة تلامذة ، ومن تآليفه كتاب : " الطب الروحاني " ، وكتاب : " إن للعبد خالقا " ، وكتاب : " المدخل إلى المنطق " ، وكتاب : " هيئة العالم " ، ومقالة في اللذة ، وكتاب : " طبقات الأبصار " وكتاب : " الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب " وأشياء كثيرة . وقد كان في صباه مغنيا يجيد ضرب العود . توفي ببغداد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.[6] | “ |

الاعتقاد بالحاده[عدل]

هناك كتب ومقالات فلسفية منسوبة للرازي تنتقد الاديان والنبوة والكتب السماوية. تذكر بعض المصادر بأن الرازي شكك في صحة النبوة، ورفض المعجزات النبوية كما وانتقد الأديان السماوية وانتقد الإعجاز العلمي في القرآن.[7][8] على سبيل المثال، يوجد رسالة أبو الريحان البيروني بعنوان «فهرست كتب الرازي» ، حيث يصنف البيروني كتابين من كتب الرازي على أنها «كتب في الكفريات» وهما كتاب «في النبوات» و «حيل المتنبين» ، يعتقد البيروني ان الكتاب الأول ينتقد الاديان بينما يزعم أن الكتاب الثاني ينتقد فكرة النبوة[9].

أيضا، قالت المستشرقة الألمانية زيقريد هونكة أن للزاري كتاب في «نقد الاديان» وكتاب «الطب الروحاني» . وقد علقت على الكتاب الاخير حيث قالت «قال الرازي بوجود خمسة مباديء تسير العالم. وبعد ذكر هاذين الكتابين أضافت «وهناك أيضا كتاب يبشر فيه الرازي بأخلاق لادينية ويدعو أن يعيش الانسان حياته بشجاعة ورجولة دون أن تؤثر فيه وعود بوجود جنة أو جهنم في العالم الاخر ، وذلك أن العلم والعقل يشهدان على إنعدام الحياة بعد الموت» .[10]إضافة إلى ذلك، إقتبس الفيلسوف الاسماعيلي أبو حاتم الرازي[؟] بعضا من آراء الرازي في الاديان والنبوة والكتب السماوية بشكل مفصل ووضعها في كتابه «أعلام النبوة» على شكل حوار بينه وبين الرازي واصفاً إياه ب «الملحد» دون أن يذكر اسمه. من تلك الاقتباسات ماذكره أبو حاتم في بداية كتابه: «ثم ناظرني في امر النبوة وأورد كلاما نحو مارسمه في كتابه الذي ذكرناه فقال: «من أين أوجبتم ان الله اختص قوما بالنبوة دون غيرهم وفضلهم على الناس وجعلهم ادلة لهم واحوج الناس إليهم ، ومن أين أجزتم في حكمة الحكيم أن يختار لهم ذلك ويشلي بعضهم على بعض ويؤكد بينهم العداوات ويكثر المحاربات ويهلك بذلك الناس.» [11]

يعتقد بعض المؤرخين مثل بول كراوس وسارة سترومسا ان أبو حاتم الرازي قد أقتبس تلك الأراء إما من كتاب يسمى «مخاريق الانبياء» أو كتاب «العلم الالهي» ، الجدير بالذكر هو أن جميع كتب الرازي المتعلقة بالاديان مفقودة ولم يصل منها إلا إقتباسات ذكرها منتقديه ومعارضيه. ولذلك يشكك البعض في تلك المقالات.[12][13]

المدافعون عن إسلامه[عدل]

وهناك المدافعين عن الرازي مثل «عبد اللطيف العبد» [14] حيث نفى كفره وأكد أن الرازي «مؤمن بالله والرسالة المحمدية[15] وباقي الرسالات السماوية» [7] وأنه فيلسوفٌ كبيرٌ، وصاحب التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وفي أطروحته للدكتوراه الموسومة «فلسفة أبي بكر الرازي» قال :» المؤلفات المنسوبة لـ ابي بكر الرازي وارائه الفلسفية والتي تطعن بدين والانبياء، في الحقيقة لم يصل شيء منها انما أخذت من مخطوطة منسوبه لابي حاتم الرازي (وهو فيلسوف ومتكلم اسماعيلي) اسمه (اعلام النبوة) وضع فيها مقتطفات من مؤلفات لملحد مجهول زعم البعض انه أبو بكر الرازي، الصفحة الاولى من هذه المخطوطة مفقودة فلا يعرف اسم الشخص والذي كان يرد عليه أبو حاتم، كما دافع «راغب السرجاني» عن الرازي واعتبر الكتابين «مخارق الأنبياء» و«حيل المتنبيين» أنهما «منتحلين وليسا في مؤلفات المسلمين» ، واتهم الكتب والمواقع الغربية بعدم الإنصاف، واعتبر كتب الرازي صاحب ثناء من قبل علماء كالذهبي .[16]» [17] ،كما أن لأبي بكر الرازي كتابا اسمه «إن للعبد خالقا» وآخر اسمه «أسرار التنزيل في التوحيد» . [18] [19][20].

مؤلفاته[عدل]

- كتاب الشكوك على جالينوس.

- كتاب في الفصد والحجامة

- كتاب الطب الروحاني

- كتاب إن للعبد خالقاً

- كتاب المدخل إلى المنطق

- كتاب هيئة العالم

- مقالة في اللذة

- كتاب طبقات الأبصار

- كتاب الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب

- كتاب أخلاق الطبيب

| | الأستاذ الفيلسوف أبو بكر، محمد بن زكريا الرازي الطبيب، صاحب التصانيف، من أذكياء أهل زمانه، وكان كثير الأسفار، وافر الحرمة، صاحب مروءة وإيثار ورأفة بالمرضى، وكان واسع المعرفة، مكبا على الاشتغال، مليح التأليف، وكان في بصره رطوبة لكثرة أكله الباقلى، ثم عمي. أخذ عن البلخي الفيلسوف، وكان إليه تدبير بيمارستان الري، ثم كان على بيمارستان بغداد في دولة المكتفي، بلغ الغاية في علوم الأوائل. نسأل الله العافية. وله كتاب: "الحاوي" ثلاثون مجلدا في الطب، وكتاب "الجامع"، وكتاب "الأعصاب". وكتاب "المنصوري" صنفه للملك منصور بن نوح الساماني. وقيل: إن أول اشتغاله كان بعد مضي أربعين سنة من عمره، ثم اشتغل على الطبيب أبي الحسن علي بن ربن الطبري، الذي كان مسيحيا، فأسلم، وصنف. وكان لابن زكريا عدة تلامذة، ومن تآليفه كتاب: "الطب الروحاني"، وكتاب: "إن للعبد خالقا"، وكتاب: "المدخل إلى المنطق"، وكتاب: "هيئة العالم"، ومقالة في اللذة، وكتاب: "طبقات الأبصار" وكتاب: "الكيمياء وأنها إلى الصحة أقرب" وأشياء كثيرة. وقد كان في صباه مغنيا يجيد ضرب العود. توفي ببغداد سنة إحدى عشرة وثلاثمائة.[6] |

اتصل بالكاتب

- الرياض ، الرياض ، المملكة العربية السعودية